Marcel – bribes d’une vie...

Marcel Chabot, fils d'Alphée et d'Eugénie

Autobiographie brève d'un enfant de la grande guerre 1939-1945

Je suis né à Saint-Lazare-de-Bellechasse, dans le Rang 5, le 30 septembre 1942, au mitan de la dernière guerre mondiale. Selon ma mère, l'accouchement a eu lieu le jour, probablement dans l'après-midi, alors que mes sœurs aînées d'âge scolaire, Carmelle, Madeleine et Jacqueline, étaient en classe. C'est le Dr J. Noé Chabot de Sainte-Claire qui m'a mis au monde, comme la plupart de mes frères et sœurs.

Ma grande sœur Rita, alors âgée de 19 ans, avait accepté de retarder son mariage, prévu pour l'été 1942, afin d’assister maman pendant la période des relevailles. Il faut préciser que cette dernière, née le 17 octobre 1894, allait bientôt avoir 48 ans et qu'elle appréhendait un peu, je crois, de mettre un enfant au monde à un âge si avancé. Rita était une jeune femme exemplaire comme elle a continué de l'être sa vie durant ayant, mariée à Georges Labrie, un voisin du même rang, mis au monde 15 enfants.

Je fus sans doute baptisé le même jour ou le lendemain, comme c'était la coutume à l'époque. C'est Rita qui fut ma marraine, tandis que mon frère Maurice, l'aîné de la famille, me servit de parrain.

J'ai peu de détails sur les premières années de ma vie, mais paraît-il que les premiers mois ont été pénibles pour maman et ma sœur Rita parce que je pleurais beaucoup, le jour comme la nuit. Le problème a été résolu lorsqu'elles ont pris conscience que je souffrais de la faim, le lait de vache qu'on me donnait sans doute en petite quantité étant pauvre en gras et ne suffisant pas à me rassasier. J'étais un glouton et il a fallu que je m'époumone pour qu'on m'entende!

Quelques souvenirs, vagues, d'évènements survenus avant mes 5 ans. Vers l'âge de 3 ans... je suis sur les genoux de maman qui est en train de faire du beurre dans la baratte posée au-dessus de la trappe menant à la cave, et qui me chante un berceuse ou une vielle chanson de son répertoire : « Dans ses langes blancs, fraîchement cousus, la Vierge berçait son enfant Jésus... ». Moment de bonheur!

À la même époque... Maurice et Bernadette gardaient des volailles qui gambadaient en liberté devant le poulailler et autour de l'étable. Je craignais les grands coqs à la crête proéminente qui, tels des princes d'Orient, veillaient jalousement sur leur harem. Un jour que je m'aventurai vers l'étable pour y faire pipi, sans doute (car nous n'avions pas de toilettes dans la maison), un coq parmi les plus fiers fonça sur moi comme un fauve. Je tentai de m'échapper, mais le volatile me rattrapa et commença à me becqueter férocement sur les bras et les jambes. Je commençai à hurler comme un goret qu'on prive de ses génitoires. Alerté par mes pleurs et mes cris de douleur, mon frère Roger qui travaillait dans le hangar tout près, se porta à mon secours. S'étant muni d'un vieux balai, il frappa l'animal à la tête qui détala en voletant. Il alla se percher sur la clôture de perches de cèdre non loin et comme pour narguer Roger, entonna un retentissant COCORICO! Mon frère ramassa un caillou et le lança en direction du mauvais drôle. Coup de chance, le caillou l'atteignit en plein sur la tête. La bête vacilla et s'effondra sur le sol. Roger me prit dans ses bras et je cessai de pleurer. Il m'avait vengé et j'étais content de lui! Peu de temps après, le coq reprit conscience et se releva... Il chancelait comme un homme ivre et cela nous fit bien rire tous les deux!

Marié à Bernadette Henry le 12 août 1944, Maurice partageait la maison du 5e rang avec mes parents. Le couple occupait la moitié du rez-de-chaussée et vivait de façon autonome, ayant à sa disposition cuisine, salon et chambre. Bernadette aimait les enfants mais éprouvait de la difficulté à rendre ses grossesses à terme. Elle fit probablement deux fausses couches (on était discret sur ces choses à cette époque!) avant de mettre au monde le garçon qu'on nomma Charles-Henri et qui est toujours le propriétaire, en 2015, de la terre du 5e rang, ce qu'il est convenu d'appeler le bien paternel. Bernadette m'aimait beaucoup et je profitais de son affection et de ses gâteries. Et surtout, surtout, elle était une merveilleuse conteuse qui a enchanté ma jeune vie avec ses contes parfois scabreux, mais extraordinaires dans sa bouche : Le petit Poucet, Ti-Jean et le Roi, La bonne femme Doiron, Mademoiselle La Fine, le Haricot magique et bien d’autres. Je ne me lassais pas de l'écouter et elle ne se fatiguait pas de les répéter jour après jour, semaine après semaine. Encore aujourd'hui, j'adore me faire raconter des histoires... c’est certainement grâce à elle qu'aujourd'hui je considère comme ma seconde mère. Quant à mon frère Maurice, il s'est souvent comporté comme un père à mon égard. Ils étaient jeunes, mes parents étaient déjà âgés...

Ainsi, contrairement à papa qui détestait être dérangé par les enfants lorsqu'il travaillait, Maurice acceptait que je l'accompagne partout où il allait. Combien de fois il m'a amené avec lui au village dans la vieille Express tirée par la Puce, la Kate ou le Prince pour en ramener des victuailles ou de la moulée pour les bêtes. Mais ce que je préférais, c'est lorsqu'il se rendait chez les forgerons Joseph Blouin ou Victor Dion pour faire ferrer notre cheval ou notre jument. La boutique de forge, quel univers! Le forgeron, quel homme! Il soumettait le fer incandescent à ses quatre volontés, le pliant, le broyant à coups de marteau, faisant chanter l'enclume comme un instrument de musique... Il soumettait l'animal aussi, lui faisant sentir qu'il était le maître des opérations, assujettissant la patte à ferrer entre ses cuisses, rognant le sabot, ajustant le fer encore brûlant sur la corne fumante et, enfin, le clouant d'une main ferme et assurée... Un spectacle que je me remémore avec ravissement : l'odeur de la corne rôtie, du crottin tassé dans un coin, de la sueur de l'homme et de la bête; les bavardages des spectateurs attentifs, vieillards qui en avaient vu d'autres, mais toujours émerveillés par la vigueur d'une race d'homme qui allait s'éteindre...

J'aimais mon frère Maurice, je le trouvais intrépide, débrouillard... Il était habile, pouvait tout réparer... Il pouvait même bâtir meubles, hangars, granges... C'est ainsi qu'un jour, alors qu'il était à réparer un chariot qu'il avait déposé sur un chevalet, l'un d'eux s'affaissa et un clou fixé à la partie qui se renversa alors me transperça le pied droit, juste sous le petit orteil. Maurice me prit dans ses bras et me porta à la maison où maman désinfecta la plaie et me fit un pansement. Maurice aller consulter le médecin qui lui prescrivit un médicament à mélanger à de l'eau bouillie dans laquelle je devais faire tremper mon pied deux heures chaque jour pour contrer l'infection. Comme on dit, je trouvais le temps long et ma bonne maman me donnait des raisins secs à manger pour passer le temps... Et je passai l'été à marcher à cloche-pied...

Vers l'âge de 5 ans, alors que toute la famille était attablée du côté de mes parents, je trouvai une hachette dans le salon de l'appartement où vivaient Maurice et Bernadette. Je me saisis de l'instrument qui était beaucoup trop lourd pour mes petites menottes et essayai de fendre une planchette qui traînait là. Evidemment, ce qui devait arriver, arriva. Le taillant de la hache dévia, me faisant une entaille assez profonde sur l'articulation du majeur de la main gauche. Le sang commença à pisser... j'étais paniqué... Je me dirigeai vers les adultes attablés... Lorsque maman me vit passer la porte, du sang dégouttant de ma main et faisant de grosses taches sur le plancher, elle pâlit... Au même moment, papa m'aperçut et me fit signe de m'avancer vers lui. J'hésitai un moment, car je craignais sa réaction... Je ne devais pas m'amuser avec une hache. La défense était formelle! J'allai à sa rencontre. Il examina le bobo et enjoignit maman de lui apporter ce qu'il fallait pour le désinfecter et faire un pansement. Je crois que papa aurait fait un bon médecin. Il restait calme, ses gestes étaient sûrs, si bien qu'il ne causait pas de douleur. Et encore une fois, je dus me soumettre à des séances de trempage de deux heures deux fois par jour. C'est dire que j'en ai mangé des raisins secs! Heureusement que Bernadette était là pour me raconter ses histoires!

À l'été 1948, j'allais bientôt avoir 6 ans et commencer l'école en septembre. Mais... mais...oh! chose inconcevable! je buvais encore mon lait au biberon! Malgré les fréquentes récriminations de papa à ce sujet, maman n'avait jamais eu, disons, le courage de me sevrer, de me priver de ce caprice gênant. Alors, il fallait bien qu'elle trouve un moyen pour me libérer de ce vice avant la rentrée. Elle se résolut donc à mettre du sel dans le lait de mon biberon... Ce fut la fin. Je cessai pour de bon de boire du lait au grand dam de celle-ci qui croyait dur comme fer que le lait était bon pour les enfants. Aussi, elle en mettait partout, dans mon gruau, dans mes breuvages et me faisait manger des mets à base de lait... À ce jour, jamais je ne rebus une goutte de lait.

L'entrée à l'école fut pour moi une catastrophe. Je vivais tellement en symbiose avec maman que la seule pensée le la quitter, ne serait-ce que quelques heures, me chavirait. Il arrivait qu'elle aille parfois à Québec avec mon frère André pour faire des emplettes, me laissant à la garde de Bernadette ou de mes sœurs Carmelle ou Madeleine. Je me morfondais alors toute la journée, guettant de loin les voitures qui arrivaient de la grand'route... Je craignais qu'elle ait un accident, qu'elle m'abandonne... Donc, les premiers jours d'école, voire les premières semaines, je pleurais presque constamment, malgré les encouragements de ma bonne maîtresse, mademoiselle Marcelle Labrecque, et des autres écoliers, les Labbé, les Marceau, les Leblond, les Laverdière... Aussi, lorsque qu'arrivèrent décembre et les premières tempêtes, maman me retira de l'école sous prétexte que j'étais trop jeune pour marcher un mille deux fois par jour dans le froid et la neige, pour m'y rendre. Elle était elle-même maîtresse d'école et pouvait m'enseigner la lecture, l'écriture et le calcul. Papa n'était pas d'accord pour faire de moi une mauviette, mais bon. Ce que femme veut! Je ne retournai à l'école qu'en mars et à partir de ce moment tout alla bien. Ma mère ne me manquait plus autant et je m'accommodai peu à peu de la vie de classe. Il faut croire que ce répit n'influença pas trop mes performances, car je réussis ma première année sans problème ainsi que les suivantes. Il faut ajouter ici que maman Eugénie ne se privait pas d'exercer un peu de chantage pour me forcer à étudier et à faire journellement mes exercices d'écriture et de calcul.

Ainsi se passa le primaire. Je partageais le premier rang avec ma voisine Pierrette Labbé, plus studieuse que moi. Ses frères Jean-Guy et Fernand étaient mes meilleurs amis et des compagnons de jeux fidèles. J'aime les revoir encore aujourd'hui alors que 50 ans ont passé depuis cette belle époque. À l'excellente Marcelle Labrecque succédèrent deux autres non moins compétentes institutrices, Yolande Fortier et Madeleine Larochelle, toutes deux de la paroisse. Elles avaient bien du courage et de la patience, ces jeunes femmes qui enseignaient à une trentaine d'élèves de la première à la septième année, dont l'âge variait donc de 5 à 16 ans, dans une école de rang mal isolée, glaciale les jours d'hiver, malgré le poêle à deux ponts qui ronflait du matin au soir. Avant 1950, c'est dans les chiottes du hangar à bois attenant à l'école que nous devions faire nos petits et grands besoins. Par les grands froids de janvier, nous domptions nos envies, nous les garçons, de peur que notre jeune virilité se transforme en glaçon. C'est mon frère Roger qui, je crois, installa une toilette pendant les vacances de cet été-là. Je garde peu de souvenirs de ces années d'école, sinon qu'un automne, alors que j'avais 11 ou 12 ans, il nous fut interdit de jouer derrière l'école où se trouvait le hangar à bois. Les plus proches voisins de l'école avaient sans doute remarqué qu'à tour de rôle des garçons et des filles avaient pris l'habitude de s'y soustraire aux regards indiscrets pendant les récréations... À 12, 13 ou 14 ans, l'attrait du sexe opposé se fait sentir et des amourettes se dessinent... Et il est normal qu'on veuille explorer...

Et puis, il y eut Cléophas, un lointain cousin Chabot, fils de Joseph à Guillaume, qui était l'amoureux de Madeleine... Marin, il n'avait pas l'occasion de voir souvent sa mie... Il est donc arrivé à deux ou trois reprises que, tel le Survenant, il fasse irruption en pleine classe pour rendre une visite amicale à notre maîtresse embarrassée. Et Cléophas le marin n'était pas homme à se faire éconduire. Nous avions alors droit, nous les élèves, à une longue, très longue récréation... Les voisins devaient jaser... Mais Cléophas le marin n'était pas homme à laisser tomber sa mie, c'est pourquoi, s'il y eut conséquence, personne n'en sut rien. Cléophas le marin est mort accidentellement sur la Côte Nord quelques années plus tard. Enquête il y eut, car son décès était considéré comme suspect.

Puis, en sixième année, j'ai marché au catéchisme. Durant quatre semaines j'ai donc dû me rendre tous les jours au village où le curé vérifiait nos connaissances en matière de foi religieuse. Le catéchisme était composé d'environ sept cents questions et réponses que nous devions connaître par cœur. Le curé de l'époque, en l'occurrence l'abbé Marcoux, nous questionnait à tour de rôle et il était impérieux de répondre correctement pour avoir droit de faire sa Communion solennelle. La famille était humiliée si un enfant devait retarder d'un an cette cérémonie. Pour moi ce fut en quelque sorte un pet!

L'année suivante, je passai avec succès les examens du certificat d'études primaires. J'étais prêt à affronter la prochaine étape de ma vie, l'adolescence.

Mais pendant ces années où je fréquentais l'école, ma vie à la maison se coulait paisiblement et heureusement entre mes quatre parents. Même si nous étions pauvres, j'étais un enfant gâté, du moins selon les canons du temps.

C'est l'année de la naissance de Charles-Henri, en 1949, que le bon premier ministre Maurice Le Noblet Duplessis nous dota d'une ligne électrique à laquelle les habitants du Rang 5 ont pu se brancher. Cela changea considérablement notre vie, il faut l'avouer. J'ai donc connu, jusqu'à l'âge de sept ans, l'éclairage à la lampe à l'huile ou au naphta trônant au milieu de la table de cuisine, l'approvisionnement en eau à la pompe manuelle, le pot de chambre qu'il fallait aller vider à l'étable tous les jours beau temps mauvais temps, les bains hebdomadaires qu'il fallait prendre dans une grande cuve installée au milieu de la cuisine, à défaut de salle de bain et de baignoire. La radio, probablement acquise par Maurice peu de temps après son mariage en 1944, fonctionnait à l'aide d'une pile plus grosse qu'une boîte à chaussures. Je me souviens que malgré l'antenne longue d'une centaine de pieds installée entre la maison et l'étable, la réception était chaotique et grinçante. Réunis autour de l'appareil, nous écoutions les Belles histoires des pays d'en haut et, le samedi, Maurice ne manquait pas sa Soirée du hockey, du temps où les joueurs étaient francophones et avaient du cœur au ventre. Bernadette, elle, aimait bien chanter et, certains soirs, elle et Maurice entonnaient en duo de belles vieilles mélodies françaises d'antan : « Tu vas partir charmante messagère... ». Souvenir émouvant...

Curieusement, j'ai peu de souvenirs de mes sœurs Carmelle, Madeleine et Jacqueline à cette époque. Elles ont certainement pris soin de moi, m'ont nourri, changé mes langes... Mais si mon souvenir est fidèle, elles ont toutes les trois été recueillies, après leurs études primaires, par un grand oncle curé le la paroisse de Portneuf, Adélard Biliodeau, le frère de grand-maman Aurélie. Là, elles assistaient la sœur du curé, tante Emma, aux travaux d'entretien du presbytère et au service des visiteurs qui étaient nombreux en ce temps-là. En même temps, elles (sauf Madeleine peut-être) poursuivaient leurs études secondaires à l'école du village. J'ai le vague souvenir d'être allé leur rendre visite un dimanche avec mes parents, sans doute conduits par mon frère André. Carmelle m'avait alors amené visiter le couvent (je crois) où se trouvaient, pêle-mêle dans une grande pièce, des accessoires de théâtre, dont une espèce de machine servant à reproduire le bruit du tonnerre. Ce qui m'avait fort impressionné. Chemin faisant, elle m'avait montré la tumultueuse rivière Portneuf qui coulait non loin du presbytère avant de se jeter dans le Saint-Laurent.

Deux anecdotes, ici, mettant en vedette ma belle et douce Carmelle. La première a trait à un événement qui a eu lieu le jour du baptême de Marcellin (né le 29 juin 1949), l'aîné des enfants de mon frère André et de son épouse Laurette. Parrain et marraine, mes parents étaient de la cérémonie. Ce sont donc mes sœurs Carmelle et Madeleine qui avaient hérité de la responsabilité de ma garde à la maison. Contrairement à maman, elles (surtout Madeleine) avaient tendance, dans de pareilles occasions, à me houspiller sans raison valable et cela m'enrageait que deux jeunes pimbêches me grimpent sur le dos. Ce qui arriva ce jour-là. Je décidai alors d'aller retrouver mes parents au village, à deux bons mille de là, sur mon tricycle. Lorsqu'elles se rendirent compte de mon esxapade, les pimbêches paniquèrent... mais trop tard, j'étais déjà rendu au village. Mes parents n'ont pas trouvé l'exploit très drôle, je crois, et je n'ai évité les remontrances que parce ce que c'était jour de réjouissances.

La seconde, à peu près à la même époque... Un samedi matin... Carmelle est train de laver la voiture de Roger devant l'étable... Je veux l'aider, mais comme je ne fais pas les choses à sa façon et que je lui nuis bien plus que je ne l’aide, elle me repousse gentiment (c'est sa nature). Je me fâche tout noir et je lui crie quelque chose comme « Toi, ma maudite folle! ». Papa qui lisait son journal dans la cuisine d'été sort en coup de vent le tue-mouche (un tue-mouche de sa fabrication, bien solide) à la main droite... Là, je me dis, ça y est... Je reçois donc là, sur-le-champ, la première et dernière fessée de ma vie. Humilié, en colère contre ma sœur, je cours me réfugier sur le fenil... Lorsque papa quitta la maison, la douce Carmelle se dépêcha de venir sécher mes larmes. Elle se sentait coupable d'avoir attisé la colère de papa. J'ai compris bien plus tard que ce qui avait vraiment contrarié le paternel, c'est cette invective (« Ma maudite folle ») lâchée à l'encontre de ma sœur. Il tolérait mal les insultes et les grossièretés entre nous et, à plus forte raison à l'égard des étrangers.

Une autre anecdote, celle-là concernant ma sœur Jacqueline. Ayant voulu déplacer la voiture de son frère Roger qu'elle était en train de laver, toute novice qu'elle était, elle enfonça la pédale d'accélération à fond et celle-ci recula comme un bolide en folie pour aller s'incruster sous le perron du bas-côté. Abasourdie, elle sortit de l'auto et, s'en éloignant un peu, elle regardait son œuvre, les bras ballants, incrédule! C'est avec appréhension qu'elle attendit tout l'avant-midi le retour de mon frère. Bien sûr, celui-ci fut désappointé en voyant les dommages causés à sa récente (mais un peu démodée!) acquisition, mais bon prince, il ne gourmanda pas trop sa jeune sœur. Après tout, il était habile de ses mains et pouvait réparer les dégâts. D'ailleurs, il devint un excellent débosseleur plus tard au cours de sa vie!

Quant à Madeleine... Lorsqu'elle était à la maison, elle jouait à la petite maman marâtre avec moi. Sans doute, trouvait-elle mes parents trop peu sévères à mon égard. Elle n'avait pas tort sur ce point. Nous étions donc souvent à couteaux tirés. Je me rappelle qu'un jour qu'elle m'avait grondé pour je ne sais quelle bagatelle, je la poursuivis en la menaçant d'une chaîne que je faisais tournoyer devant moi jusque dans le clos des moutons. Elle me rendait furieux parfois...

Eh! oui, ma bonne maman m'entourait de ses attentions à toute heure et partout. Elle me choyait, me protégeait de tout, me veillait lorsque j'étais malade à un point tel que papa en prenait ombrage de même que mes frères et sœurs qui n'avaient pas eu droit à un tel traitement. Maman chantait bien et il arrivait qu'elle me prenne sur ses genoux et qu'elle me berce des doux accords de refrains traditionnels : « Je me rappelle la chaumière où j'ai vécu mon jeune temps...». Moments inoubliables qui me font tout chaud encore aujourd'hui, en me les remémorant. Souventes fois, aussi, elle prenait le temps de me lire des histoires tirées de vieux livres ou des fascicules reliés de la revue l'Abeille. Elle suivait du doigt les mots qu'elle prononçait et c'est probablement ainsi que j'ai appris à lire.

Quant à papa, s'il lisait beaucoup, il ne semblait pas être habile à raconter ou à faire la lecture. Par contre, il était un équilibriste assez extraordinaire qui aurait pu, en d'autres temps, faire partie d'un cirque. Par exemple, il pouvait parcourir une longue distance en tenant en équilibre un balai de maison sur son nez ou sur son menton; aussi, il maintenait en équilibre une chaise sur un seul doigt et changeait de doigt sans que celle-ci ne chancelle ou se renverse. Il s'agissait de chaises de cuisine en bois d'érable, passablement lourdes pour un tel tour. Il faut dire que papa avait, pour sa petite taille et son poids plume, des mains de fer. Il aimait la pêche à la truite de ruisseau et la chasse au petit gibier, lièvre et perdrix. Il y excellait. Je me souviens des soirs où maman nous régalait de petites truites mouchetées rôties à point dans le beurre et des civets de perdrix et de lièvre pleins d'arômes appétissants qu'elle nous servait après une chasse fructueuse.

En ce temps-là, la sauvagine pullulait! Un jour, alors que j'avais une dizaine d'années, ma mère le convainquit, à la suite de fréquentes suppliques de ma part, de m'amener avec lui à la chasse. C'était une dimanche frais et ensoleillé d'automne et nous partîmes peu après midi, lui devant avec son vieux fusil de calibre 20 et moi le suivant derrière au pas de course ou presque, papa, malgré la presque soixantaine, pouvant encore maintenir un rythme de marche rapide et régulier. Il connaissait les endroits où se tenaient les perdrix et il en fit la tournée complète. Ainsi, nous dûmes parcourir, au cours de l'après-midi plus d'une vingtaine de kilomètres. Une fois de retour, j'étais si fourbu, que je suis allé au lit sans manger. C'était la façon de papa de nous enseigner la vie, de nous apprendre le courage et l'endurance. Il n'était pas tendre envers lui-même, supportant la fatigue et la douleur sans jamais se plaindre.

Un souvenir qui demeure aigu dans mon esprit est celui des enclos à renards qui étaient situés à une centaine de mètres de la maison, côté est. C'est Adrien, le plus industrieux et entreprenant des garçons, qui avait commencé cet élevage vers 1936 ou 37 alors qu'il n'était âgé que de 16 ou 17 ans. C'est avec les 200,00 $ empruntés à sa grand-mère Aurélie qu'il acheta le premier couple d'animaux. Puis il construisit lui-même, avec l'aide de Maurice, les enclos et les cages pour les abriter. La vente des peaux lui rapporta gros jusqu'en 1947 ou 1948 alors que les prix s'effondrèrent. J'étais présent lorsque Adrien abattit et écorcha la dernière horde de renardeaux. Facétieux, il me faisait croire qu'il avalait les amourettes des bêtes et voulait que j'en avale aussi! Autre souvenir : mes sœurs Carmelle et Madeleine craignaient les renards (surtout les renardes!) comme la peste et lorsque qu'elles devaient leur donner à boire en l'absence de mes frères, c'est un long tuyau de métal qu'elles utilisaient pour acheminer l'eau dans l'écuelle fixée à la clôture de métal. J'assistais alors à leurs acrobaties et à leurs lamentations de minettes apeurées avec amusement!

Mes étés… Lors que j’eus 9 ou 10 ans, mes neveux, les plus âgés des fils d’Adrien, venaient tour à tour passer quelques jours à la ferme de la Cinquième. J’étais heureux de les voir arriver, même s’ils étaient plus jeunes que moi, car ils égayaient mes heures et mes jours. Nous couchions tous ensemble au petit grenier, partie du premier étage laissée à l’état brut, dans de vieux lits pourvus de paillasses de paille qui tenaient lieu de matelas. Nous nous étrivions, nous échangions des blagues, nous chahutions jusqu’à ce la voix sévère de papa se fasse entendre : « C’est assez les enfants. Dormez! Je ne vous le dirai pas deux fois! » Nous chuchotions encore quelques minutes avant de nous évanouir dans un sommeil réparateur, car la journée avait été débordante de jeux, de courses et d’équipées de toutes sortes. Par les fenêtres entrebâillées sans rideaux, la lune venait nous câliner les pieds et les bruits de la nuit berçaient nos rêves…

Mais c’est avec Jean-Marie, l’aîné de tous mais mon cadet de 3 ans, que j’ai passé les meilleurs moments. Plutôt petit, il était doué d’une énergie sans bornes. Curieux, inventif, sûr de lui, intrépide (toutes les qualités et les défauts de son père!) il m’entrainait dans ses aventures et dans ses projets. Il n’était pas turbulent ou insupportable, mais emporté par son penchant pour l’action et sa soif d’invention, il avait toujours la tête remplies d’idées qu’il me forçait à partager. Ainsi nous avons risqué nos vies plus d’une fois, un peu inconscients comme le sont tous les jeunots…

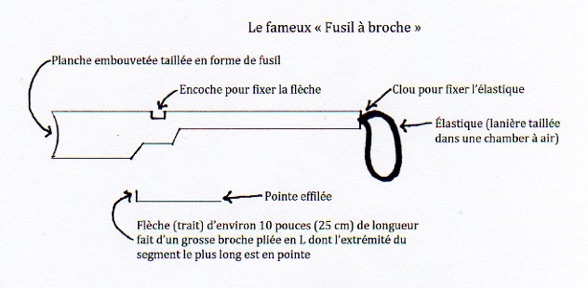

Soixante ans plus tard, j’en ai encore froid dans le dos… Un jour ayant trouvé des quenouilles au cours de l’une de nos escapades, nous avons décidé de nous fabriquer des torches, comme dans les films… Solution facile, nous avons trempé les têtes de nos quenouilles dans un baril d’essence que mon frère Maurice gardait dans le hangar pour alimenter le tracteur. Coup réussi, nos torches fonctionnaient à merveille! Mais elles finirent par s’éteindre faute de carburant et c’est là que les choses se corsent. Il suffisait de tremper de nouveau les quenouilles dans le baril, ce que nous avons fait, mais sans nous assurer qu’elles étaient complètement éteintes… Nous aurions pu, à cause de notre imprudence, faire sauter le hangar, la maison et nous avec! Un bon ange devait veiller sur nous… Nous avons joué à bien d’autres jeux dangereux. Jean-Marie avait vu un de ses jeunes voisins du village utiliser un fusil à broche. Il avait observé comment fonctionnait cette arme et décida d’en fabriquer une. Il fallait une longueur de planche embouvetée, un élastique, un bout de grosse broche bien effilé et un clou. Il ne fallut pas beaucoup de temps pour trouver tous ces matériaux et deux heures plus tard, l’arme était prête. Après quelques essais et ajustements, elle était fonctionnelle. Puissante, la broche de métal transformée en flèche pouvait facilement perforer une planche d’un pouce (2,5 cm) d’épaisseur à 20 pas. Une arme dangereuse, car la précision du tir était loin d’être parfaite. Il suffisait d’un faux mouvement pour que le trait projeté par l’élastique prenne une trajectoire inopinée… Pourtant, nous avons passé des heures à nous promener avec ce jouet, tirant sur tout ce qui bouge… Autre temps, autres amusements… Mais heureusement, tous nos jeux et escapades ne représentaient pas autant de danger. Nous avons construit des cerfs-volants et les avons fait voler en utilisant le fil à ligne pris dans le coffre de menuiserie de mon frère Maurice, ce qu’il n’apprécia guère. Nous avons fabriqué plus d’un bazou au volant desquels nous nous élancions à partir du sommet de la grande côte. Nous avons creusé des tunnels dans le foin fraîchement déchargé dans la tasserie qui s’enfonçaient dans le noir sur plusieurs dizaines de mètres… Nous avons construit des radeaux, pêché, bourlingué et quoi encore?

Bien d'autres moments m'ont marqué : le jour où papa m'a offert un tricycle tout neuf; celui où Maurice m'a acheté une carabine à plomb; celui où il a fait découper par mon oncle Wilfrid Couture, un vieil oncle qui possédait un atelier de menuiserie-ébénisterie, un magnifique arc plus grand que moi... Des moments moins heureux aussi : les travaux qu'à partir de 9 ou 10 ans je devais accomplir : rentrer le bois pour chauffer la maison en hiver; ramasser les petits cailloux après le hersage des champs au printemps; râteler le foin au petit râteau, le faner et le fouler dans les charrettes l'été; participer à l'arrachage et à l'ensachage des patates l'automne et j'en oublie. Papa tenait à ce que je fasse ma part comme mes frères et sœurs plus âgés l'avaient fait avant moi.

J'oubliais de mentionner les escapades et les mille équipées avec mes voisins et amis, Jean-Guy et Fernand Labbé, dont les parents, Benoît-Omer et Clara supportaient avec patience ma présence pas toujours opportune. Seul enfant à la maison jusqu'à ce que mon neveu Charles-Henri soit assez âgé pour participer à mes jeux, je m'ennuyais beaucoup. Parlant de Charles-Henri, je me rappelle que je l'ai à maintes reprises fait pleurer, au grand déplaisir de sa mère qui s'en plaignait à la mienne... Par exemple, comme tous les flos de trois ou quatre ans, il prenait plaisir à me défier et à m'entraîner dans des matchs de lutte (avec la télédiffusion de Sur le tapis au début des années ¨50, ce sport était devenu très populaire dans les chaumières du Québec) que je gagnais toujours évidemment, les forces en présence étant inégales. Il arrivait aussi que je le retienne un peu trop fort et un peu trop longtemps à l'aide d'une nouvelle clé de bras ou de jambe de mon invention. Bernadette, fatiguée de ces fréquents accrochages, s'en confia à ma mère. C'est papa qui mit fin à ses récriminations en déclarant : « Si c'est deux-là ne peuvent s'entendre, on va faire en sorte, chacun de notre côté, de les empêcher de se trouver en présence l'un de l'autre et tout va être dit. ». Évidemment, Charles-Henri reprit bientôt ses agaceries et tout continua comme avant sans réaction de sa mère cette fois. Lorsque papa parlait ...

Un jour, lorsque j'eus une dizaine d'années, mon frère Maurice, auquel mon père abandonnait maintenant volontiers (C'est un secret de polichinelle que papa a toujours exécré le métier de fermier qu'il a quand même exercé toute sa vie avec vaillance, mais sans plaisir ni satisfaction!) la gestion complète de la ferme, acheta un vieux tracteur McCormick Deering qu'avec l'aide de mes frères André et Adrien, tous deux mécaniciens, entre autres choses, il répara et transforma, le dotant même d'un système de levage hydraulique. En même temps, il fit l'acquisition des équipements modernes, pour labourer la terre, la herser, la semer, couper le foin, le râteler et le ramasser. À partir de ce moment-là, les travaux de la ferme commencèrent à me paraître plus attrayants. On se sent adulte lorsqu'on prend le volant d'une puissante machine capable de tirer des charges énormes et qu'on peut la diriger en tirant une charretée de foin ou une andaineuse.

Les sucres... Je garde un souvenir impérissable de cette période du printemps pendant laquelle les préoccupations quotidiennes de papa et de Maurice étaient centrées sur la petite érablière située à l'extrémité sud de la terre du 5e rang : d'abord le levage des chemins de cabane, épreuve terrible pour les chevaux, surtout si la neige était abondante ou s'il y avait eu verglas, puis l'entaillage, puis le ramassage de la sève qui se faisait chaussé de raquettes lorsque la température s'adoucissait. Souvent, le samedi, je conduisais, dans des chemins cahoteux, le cheval qui tirait le gros tonneau disposé sur un traîneau dans lequel papa et Maurice vidaient les grands seaux qu'ils avaient remplis en faisant la tournée des érables environnants. Moi, j'avais la charge des arbres qui se trouvaient près du chemin. Papa adorait faire les sucres. C'est lui qui s'occupait de faire bouillir la sève et surveillait toutes les étapes de cuisson menant à la fabrication de sirop et de sucre. Il était un maître en la matière : son sirop était doré et délicieux et quant à son sucre, il était cuit à la perfection et onctueux au palais. Il excellait à faire des friandises en sucre qu'il moulait en forme de cœur, de maisonnette, de cochonnet... Souvent, les jours de coulée abondante, il passait la nuit à la cabane pour faire bouillir la sève récoltée durant la journée. Il savourait certainement ces moments de solitude!

J'étais le cadet, le bébé de la famille, et maman, entretenant l'idée de faire de moi un prêtre ou à tout le moins un religieux, était déterminée à me faire instruire. Comme après mes études primaires je n'étais pas disposé à quitter la maison pour aller dans un collège, je m'inscrivis, à l'automne 1955, à l'école secondaire du village où enseignait Herman Laverdière, un petit gars de la place, maître compétent et engagé. Je prenais mon dîner chez mon frère André dont l'épouse, Laurette, avait, avec sa gentillesse coutumière, accepté de me rendre ce service. Je me rappelle avoir réussi tous mes examens et obtenu une note excellente pour ma composition française qui portait, si ma mémoire est fidèle, sur les règles de prudence à observer durant les vacances d'été. Je garde peu de souvenirs des jeunes que j'ai côtoyés dans cette classe, sauf peut-être André Bilodeau, un gars drôle et intrépide décédé accidentellement il y a quelques années.

L'automne suivant je m'embarquais à la gare de Saint-Charles dans le train me menant à Rimouski. Étaient du voyage avec moi, Marc-André Larochelle et Roger Vallières, deux autres jeunes de Saint-Lazare. Durant l'été, un frère de la communauté des Clercs de Saint-Viateur était passé à la maison et avait convaincu ma mère de m'inscrire à leur institution de Sainte-Luce-Sur-Mer, le Juvénat Notre-Dame-de-Grâces nouvellement construit. Je n'étais pas chaud à l'idée de m'exiler si loin de Saint-Lazare, mais il était à peu près temps, à l'aube de mes 14 ans, que je cesse de me draper dans les jupes de ma mère. J'étudiai pendant trois ans dans cette maison d'enseignement bâtie sur une colline surplombant le Saint-Laurent, à quelques centaines de mètres plus bas. Au début, je fus un peu dépaysé dans cet univers maritime que j'appris à découvrir au fil des mois, lorsque les bons frères nous permettaient d'aller courir sur la grève malgré le danger que pouvait engendrer pour notre vertu la rencontre de jeunes démones (lire : jeunes filles!) des environs.

Les premiers jours furent difficiles. La vie dans un pensionnat où doivent cohabiter 150 jeunes gars dont la plupart n'ont jamais connu les entraves d'une discipline rigide de tous les instants, matérialisée par une cloche qui tinte pour annoncer le réveil, la messe matinale, les repas, les études, les récréations... Discipline, discipline à laquelle personne ne peut échapper, car le préfet (de discipline justement, en l'occurrence le frère D'Amour qui en était plutôt avare) veillait au grain... Mais quoiqu'un tantinet indolent et paresseux, j'aimais apprendre et les enseignements dispensés par des maîtres pour la plupart dévoués et compétents étaient variés et de qualité. Outre, les matières du programme régulier, français, latin, mathématique, anglais, physique et chimie, nous avions droit à des cours de musique et de cinéma (avec ciné-club), ce qui devait être exceptionnel à cette époque. Ces cours ont contribué à dégrossir un peu le jeune béotien que j'étais. Parmi les maîtres qui ont marqué ma vie il y eut d'abord le père Viateur Beaupré, un jeune prêtre féru de latin et de grec qui, en outre connaissait son Grevisse sur le bout de ses doigts. C'est grâce à lui si j'ai acquis une certaine maîtrise de l'écriture, maîtrise qui m'a beaucoup servi tout au long de ma vie active et m'a valu quelques promotions. J'ai renoué avec lui au moment où se tenaient les auditions de la Commission sur les accommodements raisonnables. Sur ce sujet-là comme sur celui du statut du Québec, nous partageons les mêmes convictions passionnées. Parmi les autres religieux qui ont eu une influence sur ma jeune vie, je peux mentionner les frères Clément Vézina, un joueur de hockey exceptionnel, et Pierre Simoneau, un professeur d'anglais de grande culture et poète qui, ayant décelé chez moi un goût pour la poésie, me donnait des conseils et me prêtait des livres (à l'index en ce temps-là!) de sa bibliothèque personnelle : Shelley, Byron, Keats, Rimbaud et même Baudelaire...

C'est au pensionnat que j'ai attrapé le virus de la lecture. Il faut dire que la vie de pensionnaire nous laisse beaucoup de temps libre. J'ai donc dévoré livres sur livres, des romans surtout, mais aussi de la poésie, des essais. Plus d'une fois, je me suis fait surprendre par le préfet qui surveillait les études, à lire plutôt qu'à étudier. Je cachais mon livre sous un cahier ou sous le rebord du couvercle de mon pupitre... On connaissait bien mon manège, mais comme en général j'avais des notes passables, on fermait les yeux... Cet appétit vorace pour la lecture a poussé le frère Pilon, en Méthode, à me confier une tâche que je prenais très au sérieux, celle de classer les derniers arrivages de livres et de revues destinés à la bibliothèque des enseignants. Il s'agissait de lectures pour adultes et je me souviens d'avoir longuement feuilleté les ouvrages sur l'art et le cinéma.

Le temps est long au pensionnat et il faut le passer comme on peut. C'est ainsi que j'ai commencé à jouer des tours... La nuit, au dortoir, chaque fois que je me levais pour un pipi, je versais un gobelet rempli d'eau sur la tête de l'un de mes souffre-douleurs. Bien sûr, ils chialaient et récriminaient, mais pas trop fort pour éviter de réveiller le surveillant. Mais de fil en aiguille, j'ai eu des imitateurs jusqu'au jour où il y eut la fête de l'eau... Ce n'était plus au gobelet qu'on aspergeait les dormeurs mais à plein seau... de telle sorte que l'eau répandue coula dans les escaliers de terrazzo du troisième étage où se trouvait le dortoir jusqu'au rez-de-chaussée. Il y eut bien sûr une enquête et quelques-uns d'entre nous furent dénoncés. Nous fûmes condamnés à faire de la copie durant trois nuits consécutives, ce qui n'était pas, malgré tout, une peine trop sévère étant donné l'offense... C'est quelques semaines plus tard que j'ai subi la peine de la « strap » pour une faute que je n'avais pas commise. Je crois bien que le bon frère D'Amour, Dieu ait son âme!, n'était pas satisfait du châtiment que j'avais eu dans l'affaire du dégât d'eau et qu'il avait résolu de me punir à sa manière. J'eus donc droit à une douzaine de violents coups d'une épaisse lanière de cuir sur la paume de ma main gauche de telle sorte que je puisse continuer à faire mes devoirs. Pendant les 24 heures qui ont suivi, je ne sentais plus ma pauvre main violacée qui avait au moins doublé d'épaisseur. J'en étais même un peu inquiet... Je crois bien que la plupart des frères se trouvaient en désaccord avec ce genre d'agissement punitif, mais restaient muets par solidarité, même s'ils ressentaient certainement que ce bon frère faisait partie de ces humains qui prennent plaisir à faire souffrir...

J'ai passé trois années au Juvénat Notre-Dame-de-Grâces, années des Éléments latins, de la Syntaxe et de la Méthode. Je pourrais parler de bien d'autres moments heureux et plus ternes que j'y ai vécus. Des camarades que j'y ai côtoyés, des amis avec lesquels j'ai échangé bien des idées et des perceptions. Comme je n'étais pas très sportif (Même si j'ai été, une année, le capitaine de l'équipe de balle molle Les ours que j'ai failli dans ma mission de conduire au championnat, perdant l'une après l'autre les quatre dernières parties d'un 4 de 7, à cause de mon incompétence!), je préférais me promener au fond de la cour avec l'un de mes rares amis, malgré la maxime : « Jamais seul, rarement deux, toujours trois! » Parmi ces amis, il y eut Matthieu Proulx et Louis-David Michaud, tous deux de la région de Rimouski. Si je ne suis pas revenu au Juvénat l'année suivante, c'est qu'on n'y dispensait pas la Versification et que j'aurais dû m'exiler encore plus loin, soit à Matane, pour continuer le cours amorcé, les coûts pour fréquenter le Collège de cet endroit étant exorbitants pour mes parents.

Mais maman n'avait pas abandonné l'idée de faire de moi un prêtre et elle sollicita, durant les vacances d'été, l'aide du bon curé Marcoux pour me permettre de poursuivre mes études classiques. Il trouva la somme requise pour que je puisse m'inscrire au Séminaire de Saint-Victor de Beauce, une institution qui accueillait les « vocations » tardives. Dès cette époque, je n'avais aucune attirance pour le sacerdoce ou la vie religieuse, étant peu croyant à vrai dire. J'acceptai toutefois l'offre du curé de Saint-Lazare, un peu pour faire plaisir à maman et parce que je souhaitais malgré tout poursuivre mes études classiques. Mais au fond, j'étais assez marri de devoir aller étudier dans une institution de second ordre parce que mes parents n'avaient pas l'argent nécessaire pour m'envoyer dans un collège reconnu. Ainsi, pour pallier mon dénuement, je dépensai en cigarettes et en petits gâteaux Vachon la moitié de la somme que m'avait remise monsieur Marcoux pour payer mes frais de cours et de pension au Séminaire. Je suppose que maman dut lui rembourser la somme, car jamais je n'entendis parler de cette petite fraude.

C'est au terme de ma première année à Saint-Victor que ma sœur Madeleine et sont mari Claude Lacharité qui demeuraient à Ville Saint-Michel (celle-ci fut annexée à Montréal quelques années plus tard) m'invitèrent à passer l'été avec eux. C'est en train que je m'y rendis. Je me souviens que le soir de mon arrivée la chaleur était suffocante. Mon beau-frère, qui était contremaître dans une petite confiserie familiale sur la 16e Avenue près du nouveau boulevard Métropolitain, m'avait déniché un emploi d'été : je collais des étiquettes sur les récipients remplis de confiture, je maintenais les lieux propres et j'approvisionnais les autres employés en matières premières... J'ai souvenir que ce fut un été exceptionnellement chaud et que le travail dans une confiserie était fort éprouvant. C'est cet été-là que j'ai appris à sacrer, car j'étais entouré d'un joyeux gang de sacreurs et de blasphémateurs. C'est aussi cet été là que j'ai commencé à fumer pour de bon. Comme Claude gagnait un bon salaire comme contremaître, il décida, cet été-là, de louer un chalet à Pointe-Calumet, en bordure du Lac des Deux-montagnes, puis d'acheter un bateau mu par un moteur hors-bord de 35 chevaux. C'est là que nous passions toutes les fins de semaine à nous baigner, à faire du ski nautique (sport que je maîtrisai assez rapidement) et à réparer le maudit moteur hors-bord qui refusait de démarrer un jour sur deux. Il est même arrivé un jour qu'étant tombés en panne en plein milieu du lac, nous avons dérivé jusque de l'autre côté, à des milles de notre lieu de départ. Ce fut un bel été que je passai toutefois édenté, m'étant fait enlever toutes les dents de la mâchoire supérieure à mon arrivée en ville.

Les enseignants, à Saint-Victor, étaient tous des prêtres. Et je me rendis compte assez vite que plusieurs de ces derniers étaient là parce qu'ils avaient commis quelque fredaine et qu'ils y purgeaient leur peine. Bons bougres malgré tout pour la plupart, ils s'efforçaient d'élever nos esprits et nos âmes. C'est là que mon talent de joueur de tours prit son envol. Seul ou avec l'aide de mon complice Yvon Théberge (j'aimerais bien le revoir un jour, le bandit! que j'ai presque tué d'un violent coup de poing un jour que, comme c'était sa vilaine habitude, il m'avait une fois de plus infligé une binne sur le bras), j'en commis tellement que cela prendrait des pages et des pages pour les narrer tous. En voici quelques-uns, parmi les meilleurs. Je les décrirai comme :

-la fois où, au dortoir, une fois les élèves endormis, nous nous sommes emparés de tous les souliers; puis après les avoir mis en tas pêle-mêle nous les avons liés solidement les uns aux autres à l'aide des lacets. Bien sûr, le lendemain matin, ça grognait, ça vociférait et ça sacrait, à notre plus grand plaisir!

-la fois où nous avons emballé, pendant son sommeil, mon ami Léon Saint-Pierre, l'entourant, lui et son lit, de dizaines de rouleaux de papier de toilette. Puis ayant transporté avec précaution le lit et son contenu dans l'ascenseur, situé à proximité du dortoir, nous avons éteint la lumière et dirigé ce dernier vers le sous-sol. Lorsqu'il s'est réveillé dans la noirceur totale, enveloppé des pieds à la tête comme une momie, il dut avoir une frousse de tous les diables. C'était l'un de mes meilleurs amis et jamais après cela il ne m'adressa la parole, même s'il ne fut jamais certain que le tour était de moi.

-la fois où nous avons enfermé deux gros lapins toute une fin de semaine dans la chambre du gardien du dortoir en congé, lequel nous avait morigéné pour une peccadille; pour que les lapins se sentent chez eux, nous avions étendu de la paille partout, sur le lit, le bureau, le fauteuil... Bien sûr, au retour du gardien, il y eut une enquête... Mais nous avions si bien planifié et exécuté notre plan, que personne ne nous avait vus (Il avait quand même fallu transporter les deux bêtes et la paille de l'étable, situé à quelques centaines de mètres plus loin, jusqu'au Séminaire, ce qui était quand même un bel exploit!).

-la fois où j'ai, cette fois-là seul, jeté dans la chute à linge des balais, des brosses, des seaux de lavage, du bran de scie, tout cela parmi des draps propres et des draps souillé, jusqu'à l'obstruer complètement. Une fois l'ouvrage terminé, c'est moi qui dénonçai le forfait aux autorités (en l’occurrence Alphonse Roy, professeur de latin et bijoutier) qui n'y virent que du feu! Cette fois-là, je voulais me venger des bonnes sœurs buandières. L'une d'elle ayant trouvé le dessin d'une femme nue dans la poche de l'une de mes chemises, avait remis l'œuvre d'art au directeur, surnommé Calvin, qui me passa un savon comme de bien entendu. Et voilà, bing! dans le pif, les bonnes sœurs!

-la fois où nous avons mis une couleuvre dans le lit d'un gars ayant une peur panique de ce petit ovipare inoffensif... la fois où nous avons lancé un gros pétard dans le dortoir, aussitôt les camarades au dodo...

-les fois où j'ai mis des œufs mollets (qu'on nous servait si souvent à la cafétéria!) sous les couvertures du lit d'un copain... les dizaines de fois où j'ai fait des « french beds » et des cercueils...

Si j'étais un élève plutôt médiocre, je m'amusais bien! J'ai été chanceux de ne pas être renvoyé... Peut-être avais-je un protecteur... Un certain abbé Larochelle, natif de Saint-Lazare, veillait peut-être sur moi à la demande du curé Marcoux... Quoiqu'il en soit, je réussis sans coup férir ma Versification et mes Belles-Lettres. J'étais faible en thème et fort en version, pourri en grec. C'est en Belles-Lettres, je crois, que j'ai obtenu, en version latine, l'une des meilleures notes à l'épreuve provinciale de fin d'année. Mis à part Yvon héberge, renvoyé avant la fin de l'année 1961 pour cause de privautés avec une jeune aide-cuisinière dans le sous-sol du Séminaire, je n'ai pas eu beaucoup d'amis à Saint-Victor, sauf peut-être un certain Pierre Gendron de Thetford-Mines, mon fournisseur de cigarettes américaines de contrebande.

À la fin de l'année scolaire, j'ai été choisi pour participer à un nouveau programme en faveur des élèves et des étudiants, initiative du gouvernement libéral récemment élu. C'était le bébé de l'Honorable Bona Arsenault, ministre des Terres et Forêts. Le projet consistait à réunir une centaine de jeunes gars, préférablement au bord d'un lac, pour aménager les bois environnants, c'est-à-dire couper tous les petits arbres de moins de 4 pouces (10 cm) et de débarrasser de leurs branches basses les arbres plus gros. Cela pour l'impressionnant salaire de 160,00 $ par mois, nourri logé, si ma mémoire est fidèle. Nous habitions par groupes de dix dans des tentes bien ancrées sur des plateformes de bois. Deux grandes tentes à proximité servaient l'une de cuisine et de salle à manger, l'autre de lieu de rassemblement avec jeux où l'on pouvait se distraire les jours de mauvais temps. Chaque matin nous partions donc avec nos haches et, conduits par notre maître de tente, un futur ingénieur forestier, nous montions à l'assaut des broussailles et faisions place nette. Ce fut un bel été marqué par de nombreux petits faits cocasses qu'il serait trop long de raconter... Étaient dans le même camp cet été-là, deux autres gars de Saint-Lazare, Ronald Noël et André Garant...

À la fin de cet été-là, je décidai malgré tout de ne pas continuer mes études. Par cette décision, je voulais faire comprendre à maman que j'en avais marre d'étudier grâce à la charité du curé et, par le fait même, que je ne serais jamais son petit prêtre. Durant les mois qui suivirent, je restai donc à la maison, occupant différents petits emplois peu lucratifs : peintre en bâtiment, factotum et maître en déneigement et autres travaux prosaïques, tourneur de plats de bois (chez Baribeau), creuseur de tranchée dans une tourbière, gardien à l'hôpital psychiatrique Saint-Michel-Archange (deux heures!), commis et journaliste en herbe dans un atelier de photographie (propriété d'Henri-Louis Chabot, un cousin lointain, fils de Georges Chabot, résidant à Saint-Damien)... Le reste du temps je vagabondais dans le village et, les fins de semaine, je faisais, dans la Chevrolet 54 de Marc-André (Tit-Marc) Larochelle, le tour des salles de danse de la région à la recherche de petites amies prêtes à faire un peu de necking dans une route peu fréquentée.... J'avais comme grand ami, André Garant, le fils aîné du marchand général de Saint-Lazare, avec lequel j'entretenais de longues conversations tous les soirs jusqu'à la fermeture. Pour 25 sous, il me servait une Orange Crush et une tranche de cheddar épaisse comme la main! Une aubaine!

Comme il était difficile de trouver un emploi sérieux dans la région, j'acceptai, à l'automne 1983, l'invitation de ma sœur Madeleine de tenter ma chance à Montréal où elle habitait depuis son mariage avec Claude Lacharité en 1958. Je finis par me dénicher, au mois de novembre, un emploi chez un joailler juif de la rue Sainte-Catherine, Lomat Watch. J'étais commis à la facturation et à l'expédition et je travaillais avec un vieux monsieur qui, à l'heure du lunch, me racontait sa vie comme gardien à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu. Or, un midi, alors que j'étais sorti pour prendre l'air, je passai devant un bureau de la Commission du service civil où des postes étaient affichés. J'entrai et remplis un formulaire d'emploi, sans véritable espoir que ma candidature soit retenue. Quelque jours plus tard, j'étais convoqué à une entrevue au 190 Est, boulevard Crémazie .

C'est Maurice Gosselin, un presque compatriote né à Saint-Malachie, dans la circonscription de Dorchester, qui m'interviewa. Il était le directeur d'un nouveau service gouvernemental appelé le Service de la Radio-Télévision scolaire. Était-ce parce que j'étais originaire de la même région que lui, il me prit en affection, si l'on peut dire. Je ne m'en plaignis pas trop, même s'il était un vieux garçon, sec comme un chicot, ancien inspecteur d'école, qui terrorisait littéralement sa dizaine de jeunes employées féminines. Je fus donc embauché comme commis de bureau à titre temporaire et entrai en fonction les premiers jours de janvier 1964. Quelques jours plus tard se joignait à l'équipe un autre jeune gars, Réal Payette, grand, beau, l'air distingué, qui fit immédiatement la convoitise des jeunes dactylos. Il était gai (eh! oui, nous allions l'apprendre plus tard!) et jovial et bientôt nous étions comme larrons en foire. Il avait le don d'agacer le patron avec ses pitreries et ses galéjades, lequel tenta bien de le faire renvoyer, mais sans succès. C'est un peu grâce à lui si les jeunes filles fraîchement diplômées des écoles de secrétariat, constamment en butte aux réprimandes du patron acariâtre, évitèrent la dépression. Quant à moi, comme je maîtrisais assez bien la langue française, il commença à me confier des tâches qui dépassaient de loin ma fonction : révision de textes, rédaction de rapports...

Quelques mois plus tard, une jeune femme se joignait au petit groupe d'employés à titre de secrétaire du patron. Elle s'appelait Monique Campeau. Elle n'était pas le genre de personne à s'en laisser imposer, aussi elle mata assez rapidement ce grognon et parfois grossier personnage. Une idylle s'amorça entre nous deux. J'étais timide, tandis qu'elle avait de l'entregent. Nous fîmes quelques sorties ensemble, la première, si ma mémoire est fidèle, dans une minuscule boîte à chansons du quartier Ahuntsic où se produisait le jeune chansonnier Jean-Pierre Ferland ce samedi-là. Nous sommes allés voir quelques films, entre autres, South Pacific et le Docteur Jivago. Était-ce à la même époque que nous avons eu la chance d'entendre Jacques Brel au Théâtre Saint-Denis?

À la suite de la création du ministère de l'Éducation au printemps 1964, le Service de la Radio-Télévision scolaire prenait des galons et son directeur eut droit à deux adjoints, Gilles Bisson et Gérard Lapointe. Ils étaient plus humains et affables que ce dernier, de telle sorte que le climat de travail s'améliora beaucoup. Toutefois, l'un d'eux, Gérard Lapointe, s'étant mis à dos le tyran domestique en prenant trop âprement notre défense, en vint à tomber dans une grave dépression. C'est nous tous, Réal Payette en tête, qui devions chaque jour lui remonter le moral et l'aider à passer à travers cette épreuve, car il avait femme et enfants. Ainsi, comme il était inscrit à l'Université, c'est moi qui faisais ses travaux. Je me souviens d'avoir, entre autres, fait le résumé d'un ouvrage de Raymond Aron et d'avoir obtenu pour lui une excellente note. Il se remit après quelques mois, mais traîna avec lui un reste de paranoïa. Il n'était plus le même bon gars rempli d'aménité après cela.

Puis, des élections ayant chassé les Libéraux du pouvoir en 1966, le Service de la Radio-Télévision scolaire prit encore de l'ampleur et devint le Service des Moyens d'Enseignement. Maurice Gosselin fut alors évincé de son poste assez cavalièrement et remplacé par Adelin Bouchard, un ex-réalisateur de Radio-Canada. C'est à ce moment-là que furent créées les séries Les Oraliens et les Cent tours de Centour. Admis dans l'équipe de scripteurs supervisée par le comédien Guy Sanche, je rédigeai 5 ou 6 scénarios de cette dernière série. Parmi les collègues et les patrons que j'ai côtoyés à cette époque, je me souviens de Paul-Émile Pineault, Harvey Paradis, André Chamberland, Laurent Lachance, Robert Michaud et Claude Tougas, le père de la comédienne Marie-Soleil Tougas, décédée accidentellement.

Entre-temps, le 1er juillet 1967, jour de l'anniversaire de la Confédération, j'épousais Monique Campeau à Ahuntsic, lieu de résidence de cette dernière. Papa et maman ainsi que la plupart des membres de ma famille avaient fait le voyage de la région de Québec pour assister à la cérémonie. Le soir même nous nous envolions pour les Bermudes, destination que nous avions choisie pour notre voyage de noces. À notre retour, nous aménagions dans le logement de 4 ½ pièces que nous avions loué dans le quartier Saint-Michel, sur la 41e Rue. Il appartenait à un couple d'immigrants, les De Liamchin, dont le mari, ingénieur spécialisé dans les barrages, était absent de la maison la plupart du temps. Femme accorte d'origine tchèque, issue d'une famille bourgeoise, madame De Liamchin, dont le logement était adjacent au nôtre, s'ennuyait beaucoup et nous faisait donc de fréquentes visites. Lorsque j'en avais assez de ses placotages, je commençais à lui parler de Pierre Bourgault ou de René Lévesque (On était à la veille de la fondation du PQ.), qui allaient bientôt, disais-je, faire l'indépendance et nous délivrer du carcan canadien. Effarouchée à cette perspective, elle quittait alors les lieux en coup de vent.

1967. L'année de l'Exposition universelle. Nous avions nos passeports, Monique et moi et nous avons écumé les Îles tout l'été, visitant pavillons après pavillons, ceux de la France, de l'URSS, de l'Italie, des États-Unis et tous les autres de l'Afrique et des pays asiatiques. On peut dire que le maire Jean Drapeau, souvent critiqué pour ses projets un peu chimériques, avait frappé un grand coup. Cet événement a fait connaître Montréal et le Québec à toute la planète. Et si le projet de Métro a été réalisé si vite, c'est parce que Jean Drapeau avait obtenu la tenue de l'Exposition universelle à Montréal. Un petit souvenir en passant : le jour de la mise en service du Métro, à l'automne 1966, je crois, nous sommes partis en groupe après notre journée de travail et, empruntant la station Crémazie tout près, Réal Payette en tête, nous avons étrenné la rame toute neuve qui se dirigeait vers Berri-Demontigny (devenue plus tard Berri-UQAM). Le Métro de Montréal était beau de l'avis de tous et nous étions bien sûr émerveillés par cette réalisation hors du commun.

Déménagé entre-temps au 255 Est, boulevard Crémazie, le Service des Moyens d'Enseignement devint le Service Général des Moyens d'Enseignement. C'est à ce moment-là que je rencontrai Roland Berger et quelques jeunes diplômés universitaires, linguistes pour la plupart, qui allaient former l'équipe dite de Français III et réaliser la série qui devait succéder aux Cent tours de Centour, celle-là destinée aux élèves de 2e année. C'est alors que le Service Général des Moyens d'Enseignement déménagea au 600, rue Fullum.

Monique et moi avons travaillé ensemble jusqu'à l'automne 1969, elle toujours secrétaire des patrons de la boîte. Alors enceinte, elle prit congé vers le mois de novembre. Le 30 décembre, par un temps froid et neigeux, naissait notre premier fils. Un beau garçon de six livres et quelques onces. On avait décidé de l'appeler Yannick, ce qui fut fait à son baptême. Monique demeura à la maison pour s'occuper du bébé. En juin de l'année suivante, nous déménagions dans un logement plus vaste à Montréal-Nord, rue Peter-Curry. Cet automne-là, il y eut les Événements d'octobre, le FLQ ayant enlevé l'attaché britannique Richard Cross et le ministre Pierre Laporte, qui trouva la mort au terme de sa séquestration. Le Premier ministre Trudeau, dit PET, grand démocrate, mit alors en vigueur la Loi sur les mesures de guerre et, avec la complicité d'un autre parfait démocrate, Robert Bourassa, pleutre qui plus est, nous envoya l'Armée pour nous protéger. Si nous étions menacés, c'était bien par ces deux abominables voyous! J'ai probablement failli moi-même être arrêté et emprisonné comme quelques centaines d'autres parce que, à l'époque, j'étais délégué de mon unité syndicale au Conseil central de la CSN dont le président nouvellement élu était nul autre que le bouillant Michel Chartrand (lui-même emprisonné sans motif pendant quatre mois). Comme lui, nous en avions gros sur le cœur en ce qui concernait les bâtards capitalistes et fédéralistes et même si nous ne favorisions pas la violence, nous avions de la sympathie pour les felquistes et leurs actions, moi, en tout cas! Et puis, nous en avions marre, nous les nationalistes, de Bourassa, cette dégoûtante couleuvre mangeuse de hot-dogs.

En 1968, nous avons fêté les cinquante ans de mariage de papa et de maman qui avaient convolé à Saint-Lazare le 9 juillet 1918. C'est moi qui avais composé l'adresse que j'ai lue au cours de la cérémonie célébrée en famille dans la simplicité. J'en garde un souvenir ému. D'autant que quelques mois plus tard, en novembre ou décembre, papa tombait dans la côte du village en allant chercher le courrier au bureau de poste. Dans sa chute, il s'était fracturé deux côtes et comme il refusait d'aller à l'hôpital, il souffrait à un point tel qu'il s'évanouissait une ou deux fois par jour au grand désespoir de maman qui ne savait à quel saint se vouer... Finalement, mes frères André et Adrien réussirent à le convaincre de se laisser conduire à Saint-Victor de Beauce où un célèbre guérisseur (rabouteur) soignait les malades et les éclopés qui attendaient devant sa porte par dizaines. Le traitement qu'il reçut de ce thaumaturge, un nommé Lessard, lui fit grand bien et il récupéra rapidement, si bien que lorsque nous le vîmes aux alentours du premier de l'An, il n'avait plus mal et paraissait serein. Sauf que... au cours d'un dîner intime pris dans la petite maison du village, il nous (à Monique et à moi) fit quelques confidences (ce qui n'était pas son habitude!) sur l'accident qui lui était arrivé dans la côte du village quelques semaines plutôt... Lui qui réprouvait les croyances ésotériques et les superstitions nous parla, à notre grande surprise, du grand tunnel, des scènes de sa vie passée qui défilaient dans sa tête, de la lumière blanche qui inondait tout... Nous avons alors compris qu'il était alors passé à un cheveu de la mort, sans doute victime d'un grave infarctus, qui n'était pas le premier à l'avoir frappé avons-nous appris par mon frère Maurice après son décès.

D'ailleurs, c'est quelques semaines plus tard, le 11 février 1969, qu'il décéda, foudroyé par un infarctus doublé d'une thrombose coronarienne. Pauvre papa, il avait couru après sa mort! Dans l'après-midi, il avait parcouru deux milles en raquettes dans la neige épaisse pour se rendre à la cabane à sucre de mon frère Maurice. Là, il avait pelleté, en prévision de la périodes des sucres, pendant deux bonnes heures pour dégager le toit et les alentours avant de revenir à la maison où il dut encore manier la pelle pendant plusieurs minutes pour enlever l'amas de neige poussé devant l'escalier par le camion de déneigement. Épuisé, il refusa de manger le souper que maman lui avait préparé. Il resta assis dans son fauteuil à regarder la télévision toute la soirée. Lorsque, vers neuf heures, maman l'invita à aller se mettre au lit en même temps qu'elle, comme c'était leur habitude, il prétexta qu'il voulait continuer à regarder une émission intéressante. Lorsque maman se réveilla vers onze heures, elle fut surprise que son mari ne soit pas à côté d'elle. Elle se précipita dans le salon... Papa, toujours dans son fauteuil, venait de mourir, car son corps était encore chaud. C'était bien lui ça, s'en aller sans une plainte, sans déranger. Mon père dans toute sa force et sa grandeur!

Milieu de l'année 1971, Monique était de nouveau enceinte. C'est le 21 mars suivant qu'elle accoucha d'un autre garçon qu'on appela Hugues, alors que le nom de Simon avait aussi été évoqué. C'était lui aussi un beau bébé, un peu plus grand que Yannick. J'ai assisté à sa naissance alors que je m'étais abstenu de le faire pour son aîné. Une explication donnée par notre médecin, à l'occasion d'un examen pré-marital, à l'effet que Monique avait l'utérus rétroversé et que cela pouvait créer des complications lors d'un accouchement, m'avait rendu craintif. Le plus beau de l'affaire, c'est que les deux accouchements, réalisés sans adjuvants, avaient été des modèles du genre. Il est vrai que Monique avait suivi des cours de madame Sékély elle-même, l'une des premières propagandistes des accouchements dits naturels.

Je ne gagnais pas un gros salaire, aussi nous n'avions pas l'occasion d'aller très souvent au cinéma ou d'aller voir des spectacles, sauf ceux d'Yvon Deschamps à la Place des Arts, dont nous étions des fans. Je crois que nous n'avons pas manqué un seul de ses spectacles dans les années 1970.

De 1971 à 1974, je fais partie d'une équipe en partie composée de jeunes linguistes fraîchement diplômées de l'UQAM. Cette équipe est dirigée par un enseignant proche de la cinquantaine, Roland Berger, qui, grâce à sa connaissance du monde de l'enseignement et à son grand charisme, a des allures de gourou. Comme il a un ascendant assez fort sur l'un des patrons de la boîte, André Chamberland, il obtient des budgets pharamineux pour entreprendre et réaliser certains projets, comme celui d'expédier des émissaires aux quatre coins du Québec et même dans certaines régions des Maritimes, souvent en avion, pour collecter des corpus de parlers régionaux. Cette équipe était très unie et appuyait son chef en tout temps et en tout lieu. J'ai beaucoup appris durant cette période, à la fois du maître et des jeunots qui partageaient sa ferveur, les Séguin, Fortin, Hopper, Ciesielski, Guérette, Teasdale. Nous avons même pu rencontrer en privé, à cette époque, le pape de la psychologie cognitive, Jean Piaget. Inspiré par mes jeunes collègues, je m'inscrivis en linguistique à l'UQAM à la fin de 1973. Même si l'aventure de Français III prit fin abruptement à la fin de l'année 1974, je poursuivis les études commencées jusqu'en 1978. C'est alors qu'écœuré de la grammaire et de la phonologie générative de Noam Chomsky qui prenaient toute la place dans les programmes de linguistique ces années-là, j'abandonnai mes cours après avoir réussi 23 cours sur les 30 requis pour obtenir le Baccalauréat.

Entre 1973 et 1977 ou 1978, nous avons profité, Monique, les enfants et moi, de la générosité de mon neveu Jean-Marie (fils de mon frère Adrien) qui nous prêtait sa tente-roulotte pendant nos vacances d'été. Nous nous installions dans un camping situé à St-Philémon, tenu par un lointain cousin, Jean Chabot, dit le Frère Toc, parce qu'il avait été Frère des Écoles chrétiennes. Je crois que les deux garçons, Yannick et Hugues, alors âgés de 2 à 6 ans, ont bien apprécié ces moments passés dans la nature, près d'une rivière limpide. C'est encore avec émotion qu'ils évoquent les souvenirs heureux qu'il en gardent. J'en ai conservé moi-même quelques-uns! Le maudit raton-laveur, mascotte du camping, qui venait presque chaque midi chaparder notre dîner. Nous avions beau le menacer d'un balai, il n'en faisait qu'à sa tête et cela amusait beaucoup les enfants. L'enclos que j'ai dû construire avec de la broche à poule (ce devait être en 1973 alors que Hugues était âgé de 15 mois) pour éviter qu'il prenne la clé des champs, car à cet âge les enfants ignorent le danger. Les maringouins et les mouches noires qui attaquaient si malicieusement la chaire tendre des paupières enfantines qu'elles gonflaient jusqu'à leur masquer complètement la vue. Et l'année où une inondation nocturne causée par un violent orage coucha notre tente et rendit inutilisable notre équipement de camping. Heureusement que cette nuit-là, alerté par la radio des risques d'orages violents dans la région, j'avais eu la bonne idée d'amener les enfants coucher à Saint-Lazare chez ma bonne maman. (Ce camping existe toujours, j'y ai installé mon West à l'été 2009.)

Parlant de West, j'en ai possédé un entre 1978 et 1980, un modèle ancien datant des années "60. Les enfants ont apprécié ce mode de transport et de voyage. Nous sommes retournés camper à Saint-Philémon, puis à Plattsburg et à quelques autres endroits. Comme je ne pouvais me permettre de posséder un autre véhicule, celui-ci se révélait peu pratique en hiver, l'habitacle étant difficile à chauffer. Et puis la réparation de ces vieux véhicules coûtait une fortune que je n'avais pas! J'ai donc dû m'en départir!

Quand l'équipe de Français III fut dissolue, en 1974, plusieurs de ses membres se réunirent pour étudier la possibilité de réinvestir l'expertise accumulée au cours des trois années précédentes. Ils fondèrent alors Pracdix inc., une compagnie de production de matériel didactique et de guides destinés à la formation des maîtres. Le moment était propice, car toutes les universités offraient des cours de perfectionnement des enseignants en exercice, particulièrement en français. Même si j'étais toujours un fonctionnaire patenté, je me joignis à la compagnie à titre de pigiste. Ma principale collaboration fut la traduction d'un ouvrage de Kenneth S. Goodman sur une méthode d'analyse des méprises (ou maldonnes) en lecture. Nous avions pignon sur rue dans le Vieux-Montréal, d'abord rue Saint-Alexandre, puis Saint-Paul, Jean Lefèvre nous tenant lieu de secrétaire. La compagnie se débanda en 1977 ou 1978, aucun de ceux qui en faisaient partie n'ayant le moindre talent d'administrateur.

Nous habitions maintenant le haut d'un duplex, rue Plaza à Montréal-Nord, depuis 1972. Vers 1974, Monique avait repris le travail comme secrétaire de son oncle Maurice Brodeur, haut fonctionnaire au ministère de l'Agriculture dont le bureau était situé au 201, boulevard Crémazie. C'est une jeune fille qui venait chaque jour s'occuper des enfants pendant notre absence, au salaire de 80,00 $ par semaine, nourrie et transport en autobus compris. Ayant eu une enfance et une adolescence assez pénibles, elle en prenait grand soin. Devenue enceinte au début de 1976, Monique dut quitter son emploi à la fin de l'été. Karine, une belle grande fille, au crâne nue et lisse comme une fesse, naquit le 17 septembre. Yannick allait déjà entrer en première année. L'année suivante, Monique reprend son poste de secrétaire pour son oncle. Les enfants grandissent. Les deux garçons vont maintenant à l'école et font partie d'équipes de sports formées par des organisations paroissiales. L'hiver, c'est le hockey et l'été, le baseball.

À l'été 1976, ont lieu les Jeux olympiques dans un stade à moitié terminé, la tour immense destinée à soutenir la toile amovible servant de toit n'ayant pu être terminée à temps, en raison de conflits syndicaux et de malversations de toutes sortes. Sans être un complet fiasco, ces Jeux ne resteront pas dans l'Histoire, sauf en ce qui concerne la jeune roumaine Nadia Comaneci qui fut la première athlète à obtenir une note parfaite de 10 aux barres asymétriques. Quant aux Québécois, ils n'ont pas fait fureur, comme on dit... Pour Jean Drapeau, le maire de Montréal, cet évènement dont il avait obtenu la tenue à Montréal et qu'il avait promu à son corps défendant, a contribué à ternir sa réputation : les coûts prohibitifs, la conception du stade par Roger Taillibert...

À l'automne 1977, à la suite du dépôt d'un rapport ministériel déplorant l'absence de manuels dans les écoles, la Direction du matériel didactique est créée. Je fais partie d'un groupe de fonctionnaires détachés du Service Général des Moyens d'Enseignement pour former cette nouvelle entité dont Michel de Celles devient le directeur. Robert Michaud, Marcel Montreuil, Richard Riel, Yvon Côté, Claude Morin, Francine Benoît, Yves Léveillée sont de ceux-là. Notre mission consiste à mettre en place des mécanismes d'encouragement à l'édition scolaire, d'édicter des directives pour susciter le matériel adéquat ainsi que des outils d'évaluation de celui-ci. Il faut mentionner qu'à la même époque, une vaste opération de renouvellement de tous les programmes d'études du primaire et du secondaire est en cours. En 1981, grâce aux bons office de Michel de Celles, un patron comme il s'en fait peu, compétent, attentionné, je deviens professionnel, catégorie d'emploi plus avantageuse, notamment au plan financier.

Je m'en voudrais de ne pas évoquer ici quelques souvenirs des années "70 qui me reviennent en mémoire. D'abord le célèbre rassemblement de 1976 sur le Mont Royal à l'occasion de la Fête de la Saint-Jean, un événement mémorable qui a été le prélude à l'élection du Parti québécois l'automne suivant, évènement auquel nous avons assisté, Monique et moi en compagnie des deux enfants. La construction de l'Aréna Fleury tout près de notre lieu de résidence que les enfants ont beaucoup fréquenté avec leurs amis dont un voisin, Richard Lessard. L'escapade à bicyclette des deux garçons et d'un ami jusqu'au bout de l'île... et qui ayant décidé de revenir à la maison en empruntant les rues de la ville se sont égarés et ne sont rentrés que tard en soirée, créant beaucoup d'inquiétude et d'angoisse. L'aspersion de Yannick par une moufette, ce qui lui a valu de passer deux ou trois nuits sur le balcon... L'accident survenu un 24 juin (1980?) vers midi, Hugues qui traversaitla rue à bicyclette étant frappé de plein fouet par un véhicule automobile... Lorsque je le vis de la fenêtre du salon, il était étendu inerte au beau milieu de la rue. Sonné, je me suis précipité sur le téléphone pour appeler la police (qui à cette époque assurait les premiers secours) pendant que Monique se précipitait à ses côtés. Il ne reprit connaissance que dans l'ambulance en route pour l'hôpital Fleury. C'est alors qu'ouvrant les yeux il murmura, facétieux comme toujours : « Est-ce que je suis au ciel? ». Miracle, il n'avait aucune blessure grave, que des égratignures et une bosse au front (mais ça, des bosses au front, il en avait l'habitude!). Il ressortit de l'hôpital quelques heures plus tard et put nous accompagner le soir même au Parc des Hirondelles pour voir les feux d'artifice. Les fréquentes visites, l'été, chez Nini (la tante de Monique) et Fernand qui avaient une piscine... L'hiver, les parties de cartes animées avec les oncles de Monique pendant lesquelles nous vivions dans un nuage de fumée tellement dense que c'est un miracle si nous avons pu y survivre...

En décembre de l'année 1981, c'est la séparation. Je déménage avec Claudette Jarry dans un petit logement que celle-ci a loué rue Bélanger, près de Papineau. Monique garde les enfants moyennant une pension alimentaire que je lui verse. Ces derniers viennent me rendre visite les fins de semaine lorsqu'ils le souhaitent. En juin 1982, nous déménageons, Claudette et moi, à Saint-Roch-de-l'Achigan, car cette dernière doit retourner enseigner, dès l'automne, à Crabtree, petite localité située en banlieue de Joliette. De 1982 à 1986, nous vivons dans un petit logement du Rang Rivière-Sud, près du village. L'endroit est agréable, entouré par un lacet de la sinueuse rivière l'Achigan. Les enfants, Karine, Hugues et Yannick viennent l'un ou l'autre ou les trois en même temps, nous rendre visite presque chaque fin de semaine.

Comme professionnel, on me confie des dossiers plus importants à la Direction du matériel didactique qui devient, en 1992, la Direction des ressources didactiques. Je suis responsable des relations avec les éditeurs scolaires et de la conception du cadre et des outils d'évaluation des manuels publiés par les différentes maisons d'édition. De 1982 à 1992, je suis membre du Comité de rédaction de la revue ministérielle Vie pédagogique. Pendant ces années j'écris plusieurs articles qui paraissent dans cette revue. À l'occasion, j'accepte de réaliser de petites tâches dont, entre autres, la rédaction de textes pour mes amis Robert Ciesielski et Joachim Reinwein, auteurs du matériel didactique Les apprentis visant l'apprentissage de la lecture au premier cycle du primaire. À la fin des années 1990, j'ai participé à une aventure fort intéressante, celle du Village Prologue, aventure qui se continue en 2009 d'ailleurs. Avec l'avènement des ordinateurs dans les écoles et d'Internet, la communication entre les individus et les institutions était facilitée. Le Village Prologue, idée d'un enseignant de la Montérégie, consistait à mettre en relation des personnages virtuels d'un village fictif du milieu de XIXe siècle avec de jeunes élèves du siècle actuel. J'incarnais l'un de ces personnages fictifs, Ovide Polansky, un jeune immigrant polonais. Jumelé à quatre ou cinq équipes de jeunes d'autant d'écoles, je correspondais avec eux, leur racontant ma vie d'ouvrier agricole en 1854. Ils me répondaient, me parlant de choses extraordinaires qui faisaient partie de leur univers, machines volantes, ou voyages dans l'espace.

Entre-temps, mes enfants étaient devenus de jeunes adultes. Débrouillards et travailleurs, ils avaient réussi sans faillir leurs études primaires et secondaires, travaillant les soirs et les fins de semaine pour subvenir à leurs petits besoins. Les deux garçons, après quelques incursions dans le monde du travail, retournèrent aux études pour acquérir une formation en informatique. Après le secondaire, Karine s'inscrivit au Cégep et obtint dans le temps prescrit son diplôme de technicienne en architecture.

En 1986, nous avions acquis, Claudette et moi, une maison située sur la rue France à Saint-Roch-de-l'Achigan. Nous y avons vécu jusqu'en 2008, année où nous avons décidé d'aller vivre à Joliette, la mère de Claudette habitant cette ville ainsi que les autres membres de sa famille. La maison de la rue France était passablement éloignée de mon lieu de travail, environ 45 kilomètres que je devais parcourir matin et soir, mais j'ai bien aimé cet endroit, surtout au début, alors que les voisins étaient rares. Les enfants y sont venus fréquemment, jusqu'au milieu de leur adolescence, alors que leurs groupes d'amis les retenaient en ville. Avec les années plusieurs améliorations ont été apportées à la maison et à ses environs : finition du sous-sol, construction d'un patio, plantation d'une haie de cèdres, pose de pavé uni, réalisation d'un jardin... Un certain temps, au début, nous avons gardé des lapins, puis la rue se peuplant au milieu des années 1990, en raison de la baisse des taux d'intérêt, l'environnement est devenu moins calme et paisible, notamment à cause des chiens jappeurs... Fait à noter, c'est près de la maison de St-Roch, dans la rocaille, que Pacha nous a trouvés à l'été 2003. Il nous a fait cadeau de sa petite personne féline et a partagé notre quotidien, davantage maître que valet, jusqu’en octobre 2013 alors que nous avons dû le faire euthanasier en raison d’une insuffisance rénale létale.

En 1997, j'acceptais l'offre de départ volontaire qu'on faisait aux fonctionnaires à l'aube de la retraite dans le cadre d'une vaste opération gouvernementale pour purger la fonction publique et économiser. Le 16 juillet 1997, je prenais donc ma retraite, un peu avant mes 55 ans. Depuis, je m'intéresse à la généalogie. J'ai produit un document et une base de données (dont la version Internet) sur les descendants de Mathurin Chabot, le premier et unique ancêtre Chabot arrivé au Canada vers 1657.

J'ai créé le site de l'Association des Chabot fondée en 2007.

J’ai aussi conçu d’autres sites dont, entre autres, le suivant qui contient des souvenirs relatifs à ma famille :

http://www.sitechabot.com/Souvenirs

De 1999 à 2004, j'ai effectué la mise en pages, quatre fois l'an, de la revue à caractère pédagogique Vivre le primaire, publiée par l'Association québécoise des enseignants et des enseignantes du primaire (l'AQEP). Par la suite, j'ai accepté d'assumer en tandem, la révision linguistique de la même revue